相続放棄

相続放棄の書類作成は、司法書士にお任せください。

相続放棄とは、3か月以内に家庭裁判所で手続きすると、相続人でないとみなされる制度です。

負債が多いときや、相続関係から外れたいときに行います。

必要書類の収集や書類作成を、司法書士にお任せいただけます。

相続人全員まとめてのお引き受けも可能です。(遠方の方は郵送で対応します。)

このような方もご相談ください

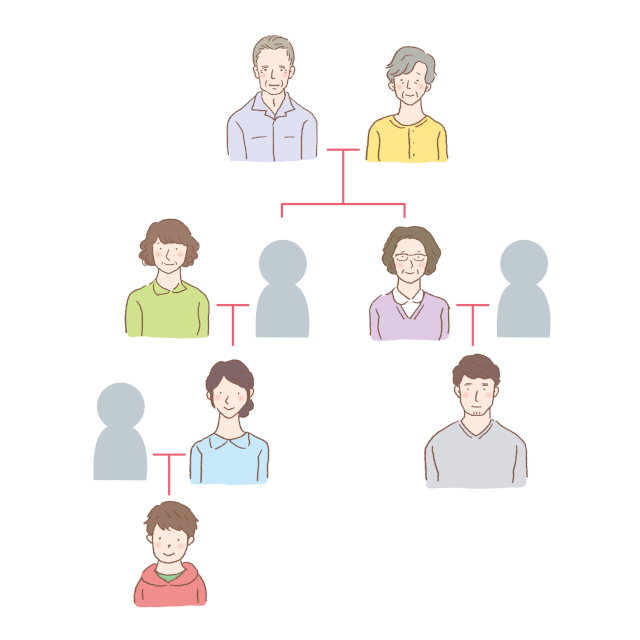

- 子、兄弟姉妹、甥姪までまとめて依頼したい

- 亡くなった方の本籍や住所が分からない

- 親戚から相続放棄をしたと連絡があった

- 相続関係から外れたい

- 戸籍を集めてほしい

具体的な対応は以下をご覧ください。

「遺産分割での放棄」と「家庭裁判所での相続放棄」の違い

「母と弟は何も相続せずに、私が相続します。」

この場合、家庭裁判所で相続放棄をする必要はありません。

あなたが相続するという内容の遺産分割協議書を作成すれば、相続手続きが可能です。

家庭裁判所で相続放棄をしてもよいですが、そちらの方が手間と費用がかかります。ただ、借金があるか不明なときは相続放棄をした方がよい可能性はあります。(似た例で、配偶者が相続するために全ての子が相続放棄をしてはいけません。親や兄弟が相続人になってしまいます。)

提出期限は死亡後3か月です

相続放棄は、自分が相続人だと知った日から3か月以内にしなければなりません。

死亡日になることが多いと思いますが、子全員が相続放棄をしたため、自分(兄弟や甥姪)が相続人になった場合は、子の相続放棄を知ってから3か月です。

調査に時間がかかるときは、3か月の期間を延長する申立てができます。ただし、相続財産を一部でも売却、消費してしまうと、相続放棄はできません。

よくあるご質問

- 相続放棄をすると、私の子(孫)も相続放棄をしなければなりませんか?

-

不要です。相続放棄をしても、下の代に相続の権利は移りません。

- 相続放棄をしても遺族年金はもらえますか?

-

もらえます。遺族年金は固有の権利に基づくもので、遺産ではないからです。

- 葬式費用は遺産から出してもよいですか?

-

「常識の範囲内であれば」遺産から支出できるとされています。香典も充当して構いません。

- 生命保険は受け取れますか?

-

受取人に指定されていれば可能です。受取人が「被相続人」になっていれば、受け取れません。

必要書類

初回持ち物

以下をお持ちいただければ、スムーズです。

| 1. 遺産、負債の資料 | お持ちの方のみ |

|---|---|

| 2. 認印 | (シャチハタ以外) |

| 3. 身分証明書 | 運転免許証、マイナンバーカード、保険証など |

| 4. 取得済みの戸籍など | お持ちの方のみ |

申立ての必要書類

事案によって異なるため、初回にご案内します。

司法書士に収集をお任せいただくことも可能です。

ご相談の流れ

家庭裁判所への提出までは、約1か月です。

-

01. お問い合わせ

まずは電話またはメールでお問い合わせください。

電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。

-

02. 面談

できる範囲で遺産・負債の資料をお持ちください。

すぐに見積もりをしますので、納得いただければご依頼ください。持ち帰り、後日返答されても結構です。

ご依頼いただくことになれば、必要書類をご案内します。また、相続放棄をするときの注意点(してはいけないこと)などをご説明します。

-

03. 必要書類の収集、申述書の作成

書類を集めていただきます。

必要に応じて、司法書士にお任せください。集めた書類をもとに、司法書士が申立書を作成します。署名捺印をお願いします。

-

04. 書類を家庭裁判所へ提出

相続放棄の書類を、司法書士が家庭裁判所に提出します。

3か月の期限は、提出までの期間です。提出後の審査期間は含まれません。 -

05. 家庭裁判所からの照会(省略されることもあります)

皆様のご住所へ家庭裁判所から照会書が届きます。記入し、家庭裁判所へご返送ください。

ご本人の真意で間違いないですか?遺産を使っていませんか?といった内容です。何と書けばよいか迷う場合は、ご相談ください。

-

06. 相続放棄の受理

受理されると、相続放棄申述受理通知書が皆さまのご住所に届きます。

債権者から問い合わせがあれば、受理通知書(コピー)を提示してください。

-

07. 必要に応じ、次順位の相続人が相続放棄

例えば子全員が相続放棄をすると、親や兄弟に相続権が移ります。必要に応じて、その方も相続放棄を行います。